如果你也在做工具产品、想着把服务产品化,那他这个项目的成长路径真是太有参考价值了。

从魔兽世界插件起步

Mas 算是从小就和“产品思维”沾上边了。12岁那年他为了魔兽世界学会编程,先是做插件、后来又为了公会建网站,就这样一路学到会接私活。他是第一代移民,家境不宽裕,靠帮 Twitch 主播写脚本、给朋友做项目维持生计。

大学他读的是生物化学和物理,因为已经会写代码了,干脆放弃计算机系,实操优先。

2017年,他和好友一起搞了个硬件项目——能检测车里是否遗留小孩或宠物的安全设备,做了三年后被收购了。有了这段经历,他在创业这件事上也更有信心了。

Queue 是怎么来的?起点很简单:一个游戏视频反馈工具

Queue 的起点其实特别“接地气”——Mas 想练《守望先锋》,请了朋友来当“私教”,录下对局录像让对方指导,结果整个流程非常麻烦:

-

视频放 Google Drive;

-

反馈用 Excel 写;

-

每次找时间戳又麻烦又低效。

于是他花了一周写了个带时间戳和画图功能的视频播放器,供教练打点反馈,自己也能轻松查看。

结果这个工具一发出来,反响出奇地好!Discord 上很多电竞教练都在用,甚至还有视频编辑团队拿它来收集客户反馈。

到了这一步,Mas 意识到:我们可能不只是在做个游戏反馈工具,我们可能能做一个服务产品化平台。

从“评审工具”到“开店平台”

最开始的 Queue 就是个极简 MVP,没前端界面,用 Ruby on Rails 写了后端,成本不到 $50,一周时间上线。第一个版本功能不多,但好在核心场景能跑通——视频反馈交互流畅。

他早期做了很多事情,包括:

-

私聊 Discord 用户手动“冷启动”;

-

月费 $9 验证是否有人愿意掏钱;

-

收集反馈慢慢扩展到图像、PDF、网页等审阅;

-

引入客户收费功能,但第一次上线失败。

在这里 Mas 也踩了不少坑:

-

功能上来太快,用户反而不知道你到底干啥;

-

定价和计费方式不清晰,很多人不习惯单次收费,后来才换成订阅制;

-

文案不清晰、用户教育不到位,很多人搞不懂你这个工具到底是干啥的。

这个阶段的最大收获就是:不要一开始就想着把平台做“全”,要先把核心问题打磨透。

真正的“爆发点”

到了后期,Mas 团队观察到一个更大的机会:很多设计代理公司、独立设计师都需要一个“开店平台”。

你看现在要找设计服务流程多复杂:

-

填联系表单;

-

发邮件;

-

预约会议;

-

签合同…

但很多初创团队其实只想快速下单、快速开始合作。于是他们提出一个简单却突破性的思路:

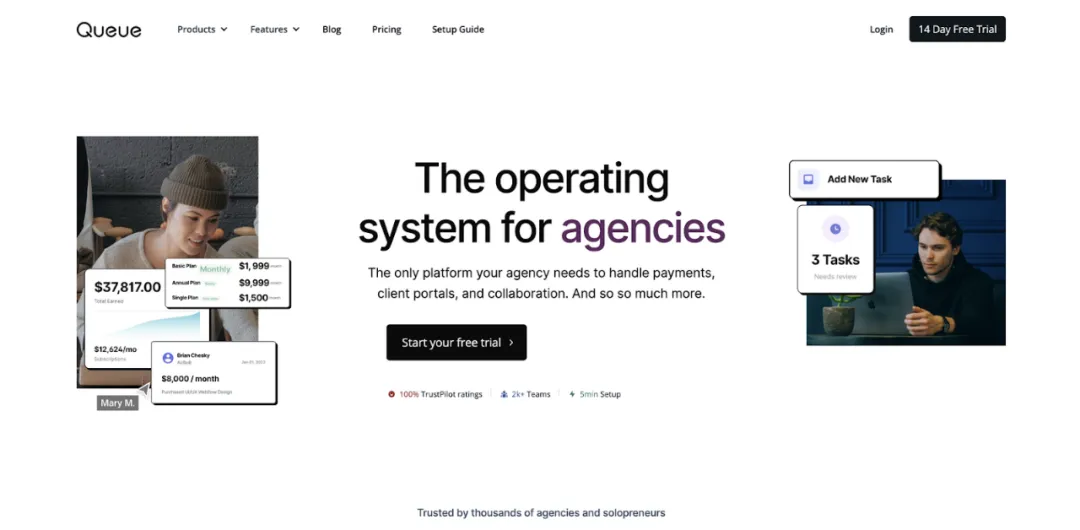

让服务产品像商品一样被打包出售,直接在网站上展示价格并完成支付。

这个想法背后是对“产品化服务”的深刻理解。他们构建了:

-

全白标的结账流程;

-

可自定义的服务套餐;

-

客户门户 + 项目管理面板;

-

全流程自动化。

从此,一个设计工作室就可以像卖 SaaS 一样卖服务了。你只需要下单、提交需求、查看交付结果,全程不需要跳转第三方工具,体验非常顺滑。

早期增长靠手动,后期靠口碑

Mas 没走传统的 Product Hunt 路线,而是选了“人肉社群冷启动”。

-

初期就在 Discord 上主动加用户、聊天了解需求;

-

第一个客户花了7天才拿下,月费9美元;

-

靠一个个用户带来的真实反馈,慢慢迭代产品。

后来融资也很戏剧性。先是发了一条 DM 给 Lucy Guo,对方15分钟内承诺投5万,过几分钟又加码10万。接着,他们第二次申请 YC 成功,并在3个月孵化期内拿到了 200 万美元融资。

YC 的加持 + 社群裂变 + 产品不断打磨,让 Queue 成功从“游戏工具”转型为“服务电商平台”。

现在他们已经服务了超过 3000 个团队,从小型独立设计师到大型代理公司,客户年付从 600 美元到 1 万美元不等,年收入已达 160 万美元,并且已经实现盈利。

值得借鉴的点:

-

从真实需求出发:不是拍脑袋想创意,而是先解决自己遇到的问题。

-

从小切口起步:从视频反馈这一个功能切入,后续根据用户反馈慢慢延伸。

-

社群冷启动很有效:尤其是对于面向服务型用户的工具,Discord/Reddit 等社群远比投放靠谱。

-

产品做“减法”比加法重要:Mas 多次反思自己曾经“做太多”,反而让用户迷失方向。

-

创始人一开始手动做销售不可替代:一对一交流、私聊用户,甚至能带来后期产品定位的灵感。

-

融资不是目的,而是放大已有的增长:他们在拿投资前就已经实现正向现金流,不是靠融资活命,而是用融资加速。

我的结语

Mas 的这个故事让我又一次感受到:独立开发不是做个工具上线就完了,而是持续解决一个清晰问题,并围绕它构建系统能力。

Queue 最开始只是个“视频反馈工具”,但现在变成了“服务开店SaaS平台”,本质没变——始终在帮“交付型服务”的创业者提升效率。

如果你也在做服务类产品、特别是想做产品化服务(Productized Service)平台,这个故事绝对值得你反复读一遍。